日誌

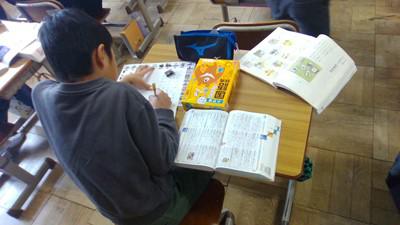

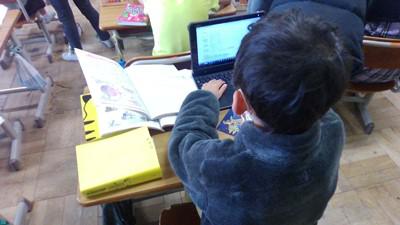

5時間目開始直後のみどりっこたち

本日のみどりっこの様子をお伝えします。昨日は1日中、本日は午前中、会議がありました。そこで、みどりっこの様子を5時間目のはじめにのぞきに行きました。

1年生。どちらのクラスも配布物の整理をしていました。

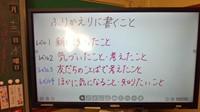

2年生。国語「わたしはおねえさん」。どうやら自分で「振り返り」を書く際、先生が提示した条件に合わせて考え、書こうとしているようでした。国語「冬がいっぱい」。冬に関する事柄や果物など、知っているものをみんなで確認し合っているところでした。「それ、知っている!」と得意げに手をあげているみどりっこがいっぱいいました。

3年生。整理をしたり、グループで確認しあったりしていました。

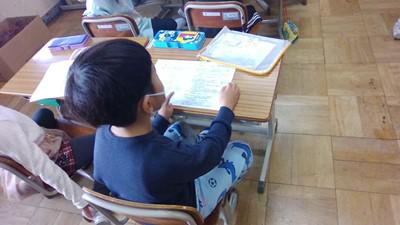

4年生。国語「慣用句」。「慣用句には、動物がよく使われています」なんていう話を聞きながら、学習していました。「【うまがあう】とはどういう意味かな」という質問に、まずグループ内で自分の考えを伝え合っていました。国語「プラタナスの木」。「物語の紹介スライドづくりをしよう」という課題に挑戦しようとしていました。

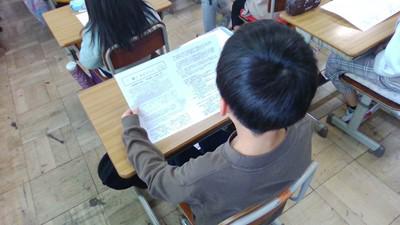

5年生。片方のクラスは、テスト返しをしてもらった後、各自で確認をしているところでした。もう片方のクラスは、テスト勉強をしているところでした。

6年生。国語。各自でタブレットなどで調べながら、出されたプリント類を仕上げていました。

学校だより「輝け みどりっこ」No.9 アップしました

学校だより「輝け みどりっこ」No.9 12月号②を所定の場所にアップしています。保護者の皆様には、本日みどりっこに持ち帰らせますので、ぜひお読みください。地域の皆様もぜひご覧いただけると大変有難いです。今後ともご理解ご支援よろしくお願いいたします。

【重要】1年後の「自立登校」に向けて、ご理解ご支援よろしくお願いいたします

本日、学校だよりNo.9(12月号②)をみどりっこに持ち帰らせます。

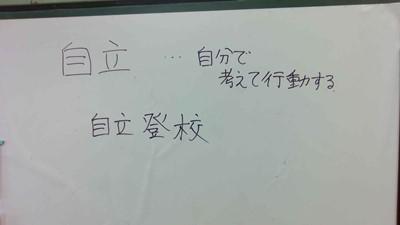

今回は、「1年後程度を目途に【自立登校】目指す」という方針をみどりっこや保護者、地域の皆様にお示しするという内容になっています。

みどりっこたちは、素直で優しく、物事に対して前向きに努力できるという良さを存分に発揮しています。心豊かにのびのびと学校生活ができているみどりっこが大半です。とても素敵なことですが、将来を見通した場合、課題も見えてきます。それは、再三再四お伝えしているように、「自立」ということです。「自分の考えを明確に持ち、自分で自分の考えを相手にわかるように説明できる力」です。もっと端的に言えば、「自分で考えて行動する力」です。みどりっこが今後歩んでいく人生は、さまざまな素敵なことと、乗り越えなければならない壁とが用意されていることでしょう。将来においても自分の考えをもって自ら行動して逞しく生き抜いていく力の土台を小学校時代から丁寧に育成していくことが大切です。その際、周りの人とも自ら協働できる力も必要です。周りの人になんとなくついていくだけであったり、困った時に自ら「助けて」と言えずにただ支援を待っているだけだったり等では心配です。教職員、保護者、地域の皆様など、多くの皆様の見守りの目や励ましの声掛けがある小学校時代に「自立」をみどりっこ一人一人が意識して、練習していくことが大事だと考えます。

そこで、毎日の登校について、みどりっこの「自立」を促す機会としたいと考えました。川西市内の他校でも「自立登校」は既に取り組んで、成果をあげているところもあると聞いています。本校でも昨年度から教職員間では何回も協議を重ねました。PTA総務の皆様、安全協力員の皆様、学校運営協議会の皆様には「自立登校」の件は既にお伝えしています。そして、本日の「学校だより」で全保護者にお伝えします。

本日、全てのクラスで学級担任から1年後の「自立登校」に向けて、みどりっこに丁寧に話をしています。学年に応じた表現の仕方で趣旨と内容をみどりっこに伝えています。「自立登校」だけでなく、あわせて先日の安全情報交換会で出た話も伝え、指導しました。指導内容の一部は以下の通りです。

● 横断歩道を渡る時は、手をあげて車が止まるのか確認してから渡ること。

● 信号の変わり目は、突っ込んでくる車もあり危険。点滅してからダッシュするような遊びは絶対してはいけない。

● 信号が青でも、自分で左右を確認してから渡ること。

● ポケットに手を入れて歩くと、こけたときに顔から倒れる。寒い時は手袋をつけましょう。

● 放課後、自転車で歩行者の横を通る際は、自転車を降りておしたり、スピードを落としたりすること。

「1年後の自立登校に向けて、一人一人が安全意識を高めて登下校しよう」という話を各担任がみどりっこに話をしていました。私も全クラスの様子を見に行きました。

5年生の教室では、みどりっこのほうから「来年はいいけれど、その次の年の新1年生はどうなるの」という声があがっていました。すると、すかさず他のみどりっこから「6年生が気を付けて一緒に学校まで連れて登校すればいいやん」「あっそうか」という会話が交わされていました。

再来年の1年生への対応や、警報発令時等の集団下校対応等、細かな面は来年度の「自立登校」の状態を見極めながらの協議となります。ただし、「自立登校」の話を担任が伝えたとたんに、新1年生のことを気遣ってくれるみどりっこが目の前にいたことに私は感動しました。心豊かなみどりっこが育っているなあと温かい気持ちになりました。

今後、さまざまな状況も想像できますが、詳しくは来年度になってからお伝えしたり、協議を重ねながら、みどりっこのよりよい「自立」を図っていったりしたいと思っています。

保護者の皆様、地域の皆様、ぜひ「学校だより」に目を通して頂き、ご理解ご支援をよろしくお願いいたします。なお、個人的な心配事などがありましたら、遠慮なく担任や他の教職員にご相談ください。

第2回緑台小学校 学校運営協議会を開催しました

令和5年度第2回緑台小学校 学校運営協議会を開催しました。

今年度から発足しているコミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)は、学校運営や学校の課題に対して、広く保護者や地域住民の皆様が参画できるしくみとなっています。当事者として、みどりっこの教育に対する課題や目標を共有することで、学校を支援する取り組みが充実するとともに、関わる全ての人にさまざまな魅力が広がっていくと一般的に言われています。

校長が作成する学校運営の「基本方針の承認」を通して、学校や地域、みどりっこが抱える課題に対して関係者がみな当事者意識を持ち、「役割分担をもって連携・協働による取り組み」ができるというしくみになっています。

本日は、今年度の学校運営協議会としての取り組みを振り返ったり、今後の取り組みについて考え合ったりしました。とりわけ、11月10日に実施した討論会「平和について語ろう」(子どもの自立心を育むプロジェクト)では、戦争の実体験をされている84歳から90歳までの6名の地域住民の方を人選頂きました。本当に有難うございました。当日、参加されての感想も伺いました。

● プレゼンを小学生がサクサクと作り、お互いに『こうすれば』と知恵を出し合い、あんなに素晴らしいものが出来上がったことがすごいと感じました。しかも、調べたことを自分のものとして発表もできていました。

● 戦争体験をされた地域の方の生の話を聞いて帰ってきてから、飽食の今、家での食事に対する我が子の意識が変わってきたように感じています。

● あれだけ細かいことまで調べて、パワポにまとめる。あそこまでできたことが本当にすごいことだと思います。もっともっと褒めてもよかったのではないでしょうか。

● 予想以上でした。戦争の話題から入り、日常の問題である『いじめ』等にまで子どもたちは繋げていました。『目からウロコ』でした。ほかの人へ質問する時も、終始、肯定的な態度で話をしていたことも立派だなと思いました。とにかく、マナーも素晴らしかったです。

● 平和を切り口に様々な討論をする中で、『相手を大切にしよう』という話に子どもたち自身がたどり着いていました。子どもって本当にすごい力を持っているんだなあと改めて感じました。当日もお話しましたが、とても良い時間となりました。

● 情報氾濫の時代、正しい情報を選別する能力が大事だなあと感じました。

● 地域住民として参加されていた女性の方が、『あんなに澄んだ子どもの目を初めて見ました』と感激されていました。高齢者も、子どもと接するとイキイキしておられました。

学校運営協議会としての今後の活動や、学校としての懸案事項などについても率直に意見交流ができ、大変有意義な時間となりました。お忙しい中、本当に有難うございました。強力な応援団がみどりっこには大勢寄り添ってくださるので心強いなあ、有難いことだなあと、このような会議があるたびに強く感じています。みどりっこの健やかな成長を願って、思い切った学校運営ができるのも保護者や地域の皆様のご理解ご支援があってこそです。これからもよろしくお願い致します。

作品展は明日で終了です

連日、作品展は大盛況の状態が続いています。昨日は教職員が協議する様々な会議があったため、作品展の一般公開はありませんでしたが、今日からまた再開します。どうぞお越しください。

みどりっこ一人一人の個性が存分に発揮された作品をご覧になった皆様からは、発想の豊かさや粘り強さ、個性あふれる作品に随分お褒めの言葉をいただいています。本当に有難うございます。どの作品もみどりっこが授業で図工専科や学級担任の支援を受けながら、一生懸命頑張り抜いて出来上がったものばかりです。1つ1つの作品に、その児童なりのストーリーがあり、その児童の思いが込められています。世界でたった一つしかない、小学校時代の今の年代にしかできないかもしれない珠玉の作品ばかりです。素敵な世界をぜひお楽しみください。

なお、作品展は明日が最終日となっています。お忙しいとは思いますが、ぜひご覧いただいて、みどりっこに言葉をかけてやっていただければ、有難く存じます。

みどりっこの健やかな成長のために、本校では教職員だけではなく、さまざまな地域の皆様にも何かとご支援いただいています。その1つが読み聞かせボランティア「おはなしのもり」の皆様です。1年生に教室で読み聞かせをして頂いたり、業間休みに全校生対象で希望するみどりっこたちに読み聞かせをして頂いたりしています。お世話になっている「おはなしのもり」の皆様にも、作品展をご覧いただきました。1年生から3年生までの作品が展示されている「図工室」も図工室付近の玄関ガラスや廊下の展示物も、4年生から6年生までの作品が展示されている「みどりルーム」も、全てご覧いただきました。みどりルームに行く途中の理科室前では、掲示しているクイズに参加して頂いたり、金魚のうろこを顕微鏡で眺めたりもして頂きました。「おはなしのもり」の皆様は、とても熱心にみどりっこの作品を見られていました。口々に「すごいですね」を連発されていました。

図工室では偶然、写真屋さんにクラス撮影をしてもらっている場面にも遭遇しました。

朝の会直後は、このような様子です

今朝、朝の会直後の時間帯に各教室をのぞきに行きました。どの教室も落ち着いて先生の話を聞いたり、学習に励んだりしていました。どのクラスからも、柔らかで温かい雰囲気が漂ってきました。

1年生。連絡帳に書いた内容や本日の学習内容について、確認し合っていました。

2年生。どちらのクラスも、個人で朝学習に励んでいました。併行して、提出した課題などをチェックしていた先生がみどりっこを呼んでアドバイスを送ったり、適宜、机間巡視をしながら個人学習をしているみどりっこに話しかけたりしていました。

3年生。どちらのクラスも国語の授業に入っていました。教科書「漢字の意味」の学習を全員で進めたり、ことわざの意味を国語辞典やタブレットを使って自分の力で調べたりしていました。

4年生。リモートで健康観察をしている真っ最中でした。本日の学習内容の提示や方法の確認などもしていました。しばらく様子を見ていると、先生とみどりっことが双方向でしっかりとやりとりをしていたので驚きました。体調に十分気を付けながら、無理のないようにできる人は学習を進めていきましょう。隣のクラスは、タブレットを使って国語アンケートに回答していました。早く終わった人は読書に励んでいました。

5年生。個人学習をしていました。どのみどりっこも真剣な表情でタブレットを使ったり、ノートに書いたりしながら個人での学びを進めていました。程よい緊張感があって、どのみどりっこも集中して勉強していました。隣のクラスは、ちょうど個人学習が終わったところでした。友達や先生とリラックスした楽しい時間を過ごしていました。

6年生。漢字に関する個人学習をしていました。よく頭を使いながら課題に励む姿が見られました。

2学期も最後の月になっています

本日のみどりっこの様子をお伝えします。

1年生。音楽。配りものを手分けしてしていました。別のクラスは、「みつけたよ」という題名のプリントに、お友達のどのような良いところを発見したのかを書いていました。

2年生。算数。どちらのクラスも図形の学習をしていました。長方形の紙から作った四角形のかどの形や辺の長さについて、調べていました。どちらのクラスも大変落ち着いて学習に取り組めていました。

5年生。外国語科。リスニングテストを受けていました。

6年生。課題学習をしていました。かなりの量の課題が出されていたようで、どのみどりっこも必死で課題に取り組んでいました。おしゃべりを楽しむ雰囲気は見られず、とにかく必死の形相で問題を次々と解いていました。どのみどりっこもよく集中していました。

4年生。社会。自由進度学習の続きをしていました。全体の学習時間が決まっているため、担任が今後の計画、時間配分をみどりっこに尋ねている姿が見られました。

3年生。体育。ポートボール。チームで協力し合ってゲームを楽しんでいました。点数が入ると、みんなで喜び合っていました。

4年1組のみどりっこへ 体調が良い人はTeamsを開きましょう

風邪がはやる季節になってきました。みどりっこの皆さんも、先生方も、保護者の皆様や地域の皆様も体調管理を十分にして下さいね。体がしんどいなあ、いつものような元気が出ないなあ等の症状があったら、早めに体を休ませましょう。心身ともに元気になったら、また頑張ればよいのです。無理をしないようにしましょう。

さて、各教室をまわっていた時、4年生の先生と今朝の取り組みについて話を聞きました。

今朝もTeamsを使って、健康観察をしたようです。そして、今朝の朝の会では、このような内容を話したそうです。

元気なみどりっこには、音読「プラタナスの木」の課題が出ています。私が見たときには、すでに「閲覧済み」の表示に変わっていたみどりっこもいました。体調が悪いみどりっこは、くれぐれも無理をしないように、まずは養生をしましょう。元気元気で時間を持て余しているみどりっこは、毎朝Teamsを開いて「朝の会」に参加し、課題を確認して提出しましょう。さらに余裕のあるみどりっこは、ミライシード等、自分でどんどん勉強していきましょう。

個人懇談、作品展が12月1日より始まっています

個人懇談、作品展が先週12月1日(金)から始まっています。作品展は、12月6日(水)をのぞいて、12月8日(金)まで実施しています。本日も大勢の皆様にお越しいただいていました。有難うございます。みどりっこの頑張った作品が1年生から3年生までは「図工室」に、4年生から6年生までは「みどりルーム」に飾られていますので、ぜひ御覧ください。

本日のみどりっこの様子をお伝えします。

3年生。外国語活動「色や形を考えて、クリスマスカードをつくろう」。電子黒板の映像や流れてきた英語を聞きながら、問いに対して全員で英語で答えていました。国語「三年とうげ」。教科書を何回も見返している姿が見られました。

4年生。社会「谷に囲まれた台地に水を引く」。自由進度学習。自分で立てた計画に従って個人で、あるいは友達と一緒に学習に励む姿が見られました。「自分で考えて着実に学習を進めていく」というのは、大事な力です。

5年生。社会「わたしたちの生活と工業製品」。先生の話をしっかりと聴いていました。保健「心の発達」。心はどのようなことで発達するのかというのが課題です。教科書を参考にしながら、みんなで考え合っていました。

6年生。家庭科「冬を明るく暖かく」。冬の生活を見つめなおす学習をしていました。

2年生。国語「わたしはおねえさん」。いつ、場所は、登場人物は、登場人物の性格は等、設定の確認をしていました。

1年生。図工。クリスマスに飾るブーツに絵を描いていました。算数。電子黒板を使って計算練習をしていました。

PTAの皆様、お心遣い有難うございました。助かります。

今年度から川西市の全小中学校に校内フリースクールが設置されています。以前お伝えしたように、緑台小学校においても校内フリースクールを設置しています。本校では「ほのぼのルーム」という名称です。設置したものの、「ほのぼのルーム」の環境が気にはなっていました。

先日、PTA総務の皆様に「ほのぼのルーム」をご覧いただく機会がありました。その際「床に柔らかいマットみたいなものがあればいいのですが・・・」という話をポロっとさせて頂いたように思います。川西市として来年度に向けては全小中学校に設置している校内フリースクールに関する予算をあげられたようですが、現時点では予算はまだついておらず、各校で考えるという話になっています。その状況を把握されたPTA総務の皆様が、早速床に敷く柔らかいマットを購入して下さいました。「ほのぼのルーム」担当者から、床マットの話を聞いて、すぐに見に行きました。「ほのぼのルーム」を活用する際、みどりっこがゆったりした気持ちで学校生活を楽しめそうな環境になりました。PTAの皆様、お心遣い本当に有難うございました。みどりっこの学びへのご理解ご支援、助かります。